|

| Roncalli el día de su ordenación sacerdotal (10 de agosto de 1904) |

"Hace cincuenta años, en mi introducción al Diario del Alma- el diario que Juan XXIII compiló desde 1895 hasta su muerte- yo afirmaba que hojear aquellas páginas era un privilegio. En efecto, al leerlas, uno se convierte en espectador de las reflexiones de un joven que, mientras se preparaba para recibir el hábito talar y la tonsura, transcribe en una libreta barata las solemnes palabras del Concilio de Trento dedicado a los seminaristas ""Los [...] llamados a ser parte de la suerte del Señor, ordenen de tal modo toda su vida y costumbres, que nada presenten en sus vestidos, porte, pasos, conversación y todo lo demás, que no manifieste a primera vista gravedad, modestia y religión"". El joven Roncalli hará de ese precepto una norma para toda su vida.

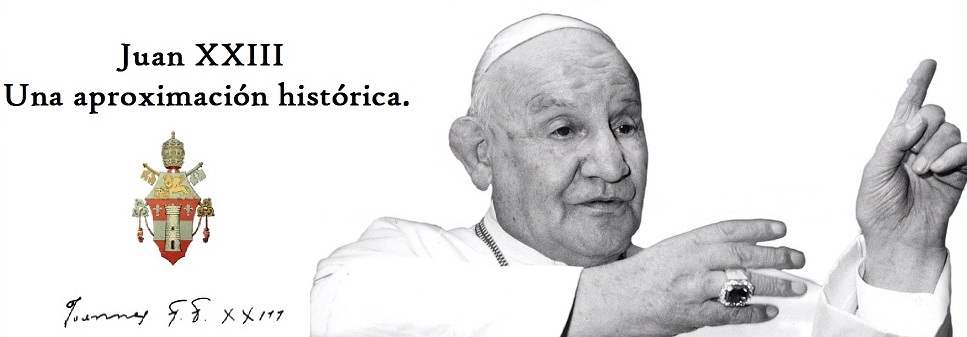

Antes que maestro y pastor, Juan XXIII fue un sencillo sacerdote, condiscípulo y contemporáneo de muchos otros, que vivieron un día tras otro dentro de los seguros esquemas de la doctrina. Si recorremos las imágenes de su vida, desde la primera foto donde aparece como un clérigo de veinte años, hasta la última, donde, como pontífice, se despide desde la ventana del Ángelus, veremos una y otra vez al eclesiástico que no deja de traslucir otra cosa que no sea "gravedad, modestia y religión", llevando la palabra de Dios a los fieles, e incluso a los indiferentes.

|

| Última aparición pública para el Ángelus del 23 de mayo de 1963 |

Repasando con calma las páginas del Diario del Alma, el lector advierte desde las primeras

anotaciones juveniles la fibra del que acabará siendo el papa Juan: el sacerdote humilde y paciente, que se considera una persona irrelevante, ni indispensable no valioso, que custodia la fe sencilla de sus paisanos y la fe madura del hombre contemplativo, que ama a sus semejantes sin ideas preconcebidas, que honra la amistad pero que no se deja condicionar por ella, y que perdona, perdona siempre, lo perdona todo.

Siempre me acuerdo de un pasaje crucial que pronunció el 4 de noviembre de 1958 día de su coronación.

El nuevo papa, que ha llegado hasta aquí después de notables experiencias, bien podría comprarse al hijo de Jacob, que al encontrarse con sus hermanos postrados por gravísimos infortunios, le muestra la ternura de su corazón, y rompiendo a llorar, dice: "Soy yo, vuestro hermano José".

|

| Noche del 11 de octubre de 1962, procesión de antorchas al término de la apertura de Concilio. |

Esta imagen le era familiar y tan querida que volvió ante sus ojos la tarde del 11 de octubre de 1962, en la inauguración del Concilio Vaticano II, ante el espectáculo de la marea de antorchas que enarbolaba una multitud que había acudido desde todos los rincones del mundo para aclamarle. En efecto, el que pasaría a la historia como el Discurso de la Luna contenía una pequeña pero significativa alusión a las palabras que el patriarca José pronunció entre lágrimas: "Mi persona no cuenta para nada: el que os habla es un hermano vuestro, un hermano que ha llegado a ser padre por deseo de Nuestro Señor".

Era una visión clara, no idílica, que tenía del mundo. No ignoraba que los hombres son errabundos, que están desorientados, que son pobres y están hambrientos, que desconfían unos de otros, que les atormentan los remordimientos por las maldades que han cometido. Y no solo los laicos. A veces, aunque en una medida distinta, también los sacerdotes.

Él sabía que los hombres necesitan un código y unas estructuras, como las que promulgó el Concilio, pero antes que nada precisan perdón y consuelo, verdad y justicia, misericordia y libertad.

Juan XXIII fue un hombre sólido, religioso en el sentido más completo y elevado, al que no le gustaban las singularidades, ni las efusiones sentimentales. Fue un cristiano sincero, no por costumbre, ni tampoco simplemente por tradición. Por ello logró hablarle al corazón a los pobres en la carne o en el espíritu, por ello jamás se dejó intimidar por los poderosos.

El elogio que el Sirácida hace de Samuel (Sir 46, 15-20) parece pensado para Juan XXIII, y da la impresión de que haya que partir precisamente de esas palabras para comprender mejor la naturaleza y la misión de aquel hombre:

Reconocieron que era profeta y que no se equivocaba; cuando se cumplieron sus palabras, reconocieron que sus visiones eran verdaderas. Cuando el enemigo lo presionaba por todas partes, invocó al Señor poderoso [...]. Cuando llegó la hora de su sueño eterno, dio testimonio delante del Señor y de su Ungido: "¡Nada he tomado a nadie, ni dinero, ni siquiera un par de sandalias!", y nadie lo acusó. Incluso profetizó hasta después de su muerte. Levantó su voz desde el seno de la tierra".

Así pues, el apelativo de "papa bueno", pese a ser verdadero, acaba siendo restrictivo, y con él corremos el riesgo de formarnos opiniones apresuradas y simplificadoras. Porque en Juan XXIII coexistía en total armonía una gran variedad de matices. * El joven clérigo que apunta en su diario las severas disposiciones conciliares en materia de vestimenta y de conducta, el capellán que atiende y consuela a los heridos de la Gran Guerra, el sacerdote que afronta con entusiasmo la aspereza de la posguerra, el obispo cosmopolita que gestiona con competencia las tensas relaciones diplomáticas de una Europa profundamente turbada por la II Guerra Mundial, el pontífice sonriente y al mismo tiempo profundamente consciente de los males del mundo.

Así pues, ¿quién era Angelo Giuseppe Roncalli?"

Fuente: Capovilla, Loris. Mis años con el Papa Juan XXIII, Madrid, La Esfera de los Libros, S.L., 2014, pp. 27-31 - Prólogo del libro citado.

* El destacado es nuestro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario